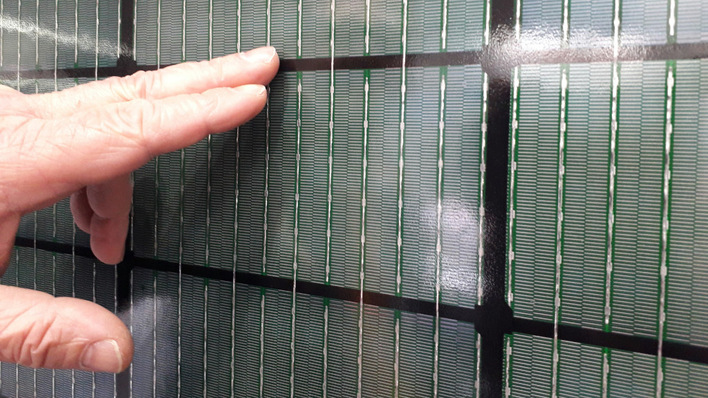

Die neuen Solarzellen sind in aller Munde. Die ersten Module sind frühestens Ende 2020 zu erwarten. Professor Rutger Schlatmann vom Helmholtz-Zentrum in Berlin erlaubte uns einen Blick in die Labore – und einen Ausblick auf weitere Leistungssprünge in der Solartechnik.

Was genau versteht man darunter?

Rutger Schlatmann: Das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema. Die Perowskite sind eine Materialklasse aus der Mineralogie, die eine ganz typische Kristallstruktur aufweist. Ein deutscher Forscher hat sie um 1840 aus Fundstücken aus dem Ural klassifiziert und nach seinem russischen Kollegen Lew Perowski benannt. Die Perowskite, so wie jetzt in der Photovoltaik genutzt, gehören zu den Halbleitern, speziell zu den Verbindungshalbleitern, wie beispielsweise CIGS oder Cadmiumtellurid. Etwa 2009 wurden die Perowskite erstmals als Solarmaterial untersucht, seinerzeit in Japan. Mittlerweile beschäftigen sich weltweit sehr viele Forschergruppen mit diesem Thema.

Welche Stoffe bilden diesen Verbindungshalbleiter?

Es ist ein sehr komplexes Material. In der ursprünglichen Form war es ein Methylammoniumbleijodid, also ein Hybrid aus organischem Methylammonium und Bleijodid, das anorganisch ist. Weil sie Hybride sind, unterscheiden sie sich von CIGS, das rein anorganisch ist. Mittlerweile gibt es eine ganz große Familie von Perowskiten, die z.B. mit Cäsiumbleijodid sogar auch rein anorganische Materialien umfasst.

Welche Eigenschaften der Perowskite werden für Solarzellen ausgenutzt?

Sie haben eine recht großeBandlücke, die man obendrein sehr gut einstellen oder anpassen kann. Die Bandlücke der Perowskite fängt vor allem sichtbares und ultraviolettes Licht ein, also den Anteil im Sonnenspektrum, der höhere Frequenzen und geringere Wellenlängen zeigt. Silizium hat eine feste, eher kleine Bandlücke und Siliziumzellen nutzen auch rotes und infrarotes Licht, um daraus elektrischen Strom zu generieren, lassen aber von dem sichtbaren Licht relativ viel Energie verloren gehen.

Was folgt daraus?

Zum einen sind die elektrischen Spannungen aus Perowskitzellen höher als aus den Siliziumzellen. Allerdings sind die elektrischen Ströme geringer. Zum zweiten erscheint es sinnvoll, hauchdünne Perowskitzellen mit Siliziumzellen in Tandems zu kombinieren, um das Sonnenspektrum möglichst breit und effektiv auszunutzen. Wir arbeiten aber auch daran, die Bottomzelle aus CIGS herzustellen. Silizium und CIGS haben eine ähnliche Bandlücke, die gut zu den Perowskiten passt. An den Perovskit-basierten Tandemzellen forscht bei uns vor allem die Nachwuchsgruppe von Professor Steve Albrecht im Labor „Hysprint“ sehr intensiv.

Also wird es in Zukunft eher keine Einzelzellen aus Perowskiten geben, sondern Tandemzellen?

Das ist der Trend, ziemlich eindeutig, wobei es langfristig nicht notwendig ist, dass die Bottomzelle eine Silizium- oder CIGS-Zelle ist. Die Topzelle, die aus Perowskit besteht, liefert dabei rund zwei Drittel der Leistung, die Bottomzelle aus Silizium, CIGS oder langfristig ggf auch aus einem Perowskit mit kleiner Bandlücke, etwa ein Drittel. In beiden Zellen ist die Stromstärke gleich, da sie ja elektrisch gekoppelt sind.

Wo liegt die oberste Grenze für den Wirkungsgrad der Tandemzellen?

Theoretisch sind bis zu 33 Prozent erreichbar mit den heute bekannten Materialien. Rechnet man die Verluste in der Modulfertigung ein, dürften Solarmodule mit Perowskit-Silizium-Tandemzellen deutlich leistungsfähiger sein als Module mit Siliziumzellen. (HS)

Das vollständige Interview lesen Sie im Oktoberheft der photovoltaik, das am 24. Oktober 2019 erscheint. Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der solaren Architektur und Bauwerksintegration (BIPV). Abonnenten können alle Beiträge nach Erscheinen auch online lesen. In unserem neuen Webshop gibt es unsere Hefte zudem auf Einzelbestellung.

Immer für Sie geöffnet, rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche: Unser Produktarchiv! Schauen Sie rein!

Unser Newsletter erscheint zweimal wöchentlich! Noch mehr Produkte, News und praktische Tipps für die Profis unserer Branche!