In Solarparks werden inzwischen fast ausschließlich bifaziale Photovoltaikmodule eingesetzt. Der Grund: Der Rückseitenzugewinn verbessert die Wirtschaftlichkeit der Anlagen enorm. Während die Berechnung des monofazialen Ertrags als gesichert gilt, ist die Vorhersage der bifazialen Momentanleistung noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Sie wird nämlich von vielen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören Eigenschaften der Module, die Montagetechnik und der Einfluss des Bodens, der einen Teil des Sonnenlichts reflektiert (Albedo).

Solarpark in Brandenburg

Das Forscherteam des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat eine neue Methode zur Ertragsbestimmung für das Monitoring entwickelt. Anschließend wurde sie am Solarpark Alttrebbin der EnBW getestet. Der Solarpark in Brandenburg ging im Frühjahr 2022 in Betrieb. Mit 345.072 bifazialen Glas-Glas-Modulen (435 bzw. 440 Watt je Modul) leistet er 150,98 Megawatt. 30 Zentralwechselrichterstationen bringen diese Leistung ans Netz.

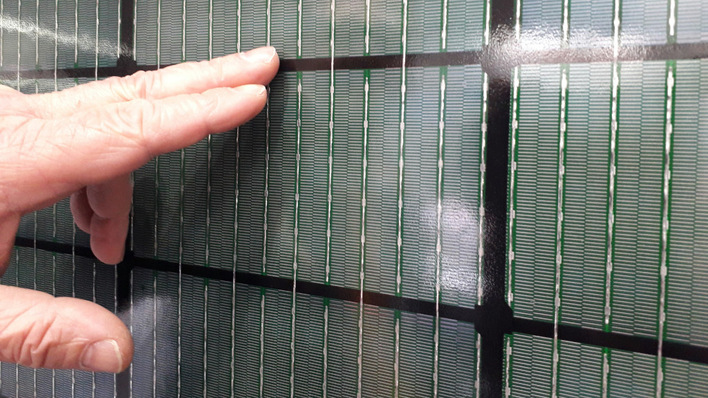

Mit opaker Folie abgeklebt

Das ZSW nutzt zur Ermittlung des bifazialen Gewinns sowohl bifaziale Module als auch solche, bei denen die Einstrahlung auf der Rückseite verhindert wird. Zur monofazialen Referenzbildung wurden einige Module rückseitig mit opaker Folie beklebt. So trägt ihre Rückseite nicht mehr zur Modulleistung bei.

Für die Referenzmessungen ergaben sich mehrere Anforderungen an das Folienmaterial. In erster Linie ist maximale Opazität der Folie erforderlich, um die rückseitige Bestrahlungsstärke vollständig zu unterdrücken. Darüber hinaus muss die Folie geeignet sein, trotz UV-Strahlung, trotz hoher Temperaturen im Sommer, niedriger Temperaturen im Winter oder schwankender Luftfeuchtigkeit die Rückseite langfristig abzudecken.

Bei Messungen im ZSW-Solarsimulator zeigte sich, dass die Beklebung des rückseitigen Glases mit einer Folie auch die Nutzung des Sonnenlichts auf der Vorderseite beeinflusst. Dieser Effekt wurde durch zweischichtige Folien – innen weiß, außen schwarz – minimiert.

Unsicherheiten ausgeschlossen

Der Parallelbetrieb der abgeklebten (monofazialen) Module unmittelbar neben den bifazialen Modulen erlaubt die Bestimmung des Rückseitenertrags ohne die Unsicherheiten, die bei Vergleichsaufbauten mit verschiedenen Modultypen, Montagesystemen oder Systemgeometrien entstehen. Das ermöglicht die genaue und detaillierte Messung des Rückseitenertrages. Er wurde anschließend mit den Ergebnissen des branchenüblichen Berechnungstools PV Syst verglichen.

Die Messungen liefen vom 1. August 2022 bis zum 15. Oktober 2022. Die Ergebnisse: Das vom Boden reflektierte Licht (Albedo) ist am Höchststand der Sonne minimal. Zu den Randzeiten des Tages steigt es an. Der gemessene relative bifaziale Gewinn ist an Tagen mit geringerer Einstrahlung höher, bei zunehmender Einstrahlung nimmt er ab. Insgesamt lag er bei einem Plus von 2,9 Prozent.

Plus 2,9 Prozent

Die Ergebnisse des Simulationsprogramms (PV Syst, Version 7) zeigen signifikante Abweichungen zu den Messungen, hier gibt es noch Optimierungsbedarf. Das Programm unterschätzt den bifazialen Zugewinn deutlich, wenn Standardparameter für Transmission, Verschattung und Mismatch der Rückseite des Bifazialsystems genutzt werden. Dann liefert es einen nur knapp halb so großen bifazialen Gewinn.

Nur mit extrem veränderten Parametern außerhalb physikalischer Plausibilität wird der Bifazialertrag aus der Untersuchungsperiode nachgebildet, ohne die charakteristische Abhängigkeit von der Einstrahlungsstärke zu erreichen. Der Grund ist die grobe Simulationsauflösung und die vereinfachte 2D-Modellierung der Rückseiteneinstrahlung im Programm.

Da die Einstrahlungsverhältnisse auf der Rückseite der bifazialen Module so komplex sind, ist die Abschätzung der Leistung für das Monitoring äußerst schwierig. Eine hinreichend genaue Vorhersage der Momentanleistung kann mit rein physikalischen Modellen im Allgemeinen nicht mit vertretbarem Aufwand und der erforderlichen Genauigkeit abgeschätzt werden. Daher sind weitere Forschungen erforderlich.

KI unterstützt Auswertung

Das ZSW entwickelt aus diesem Grund im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Forschungsprojekt KIMBIF (KI-Methoden für Betrieb und Wartung von bifazialen Photovoltaikanlagen) in Kooperation mit der EnBW datenbasierte Modelle mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI). Sie sollen die Leistung besser vorhersagen, um große Solarparks besser zu überwachen und zu steuern.

So können Mindererträge präziser ermittelt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das Forschungsprojekt läuft bis Ende April 2026, die Fördersumme für das ZSW beträgt 722.000 Euro.

Messtechnik erweitert

Für die KI-Modelle wurde ein Teil des Solarparks Alttrebbin mit erweiterter Messtechnik ausgerüstet. Zusätzlich zu den Messungen der Einstrahlung auf die horizontale Fläche und in der Modulempfangsebene wird die Bodenrückstrahlung gemessen. Daraus lassen sich die Albedo und die rückseitige Einstrahlung ermitteln. Hinzu kommt das rückseitige Abkleben eines Teils der bifazialen Solarmodule mit der opaken Folie, um die Anteile der Solarleistung aus vorder- und rückseitiger Einstrahlung zu trennen.

Für die Entwicklung eines generischen, skalierbaren KI-Modells wurden rein datenbasierte und hybride Varianten erprobt, die aus physikalischen Grundmodellen und künstlichen neuronalen Netzen bestehen. Ein weiteres Merkmal der Modellierung ist, dass der Vertrauensbereich der Vorhersage durch ein KI-Fehlermodell abhängig vom Wetter berechnet wird. So können durch Vergleich mit gemessenen Istwerten der Solarleistung relevante Abweichungen als Störungen markiert und Alarme ausgelöst werden.

Modell in Betriebsführung integriert

Die Modelle ermitteln für das Monitoring und die Fehlererkennung die aktuell erwarteten Leistungswerte des mit zusätzlicher Messtechnik ausgestatteten Solarparkteils und der weiteren Einheiten der Anlage. Um Abweichungen zwischen Ist- und Sollwerten zu erkennen, werden heuristische Algorithmen, datengetriebene Verfahren und Kombinationen genutzt. Zudem wurden Tests mit absichtlich herbeigeführten Störungen durchgeführt.

Nach der Entwicklung integriert EnBW die KI-gestützte Modellierung der Momentanleistung in das technische System der Betriebsführung. Die neuen Prozesse ergänzen bekannte Verfahren zur Anlagenüberwachung. Die Eingangsdaten für die Modellierung stammen aus dem vorhandenen Datensystem und den zusätzlichen Messungen. Die Ergebnisse der Modellierung werden in die Betriebsführung eingespeist.

Test mit Strangausfall

Zur Validierung der Fehlererkennungsvarianten fand im Solarpark Alttrebbin ein Experiment mit induzierten Strangausfällen statt. An zwei Teilsystemen wurden einzelne Modulstränge tageweise ausgesichert. Die Betriebsmessdaten aus einem ersten Versuchsabschnitt fanden Eingang, um die Parameter in den Berechnungen anzupassen sowie die KI-Fehlermodelle zu trainieren. Mit den Daten aus einem zweiten Versuchsabschnitt wurden die Verfahren zur Fehlererkennung getestet.

Das Ergebnis: Fehlererkennungsverfahren, die heuristisch-algorithmische Komponenten mit dem KI-Modell für die Sollwerte und KI-Fehlermodelle kombinieren, schneiden in allen Auswertungen am besten ab. Das ZSW wird künftig in weiteren Solarparks der EnBW die Modellierung optimieren. Die Solarparks liegen im Südwesten Deutschlands. Bei einem Solarpark in Südfrankreich wird der Einfluss anderer Böden und anderer klimatischer Bedingungen präzisiert.

Weitere Solarparks folgen

Das ZSW hat eine neue Methode zur Bestimmung des Rückseitenertrages entwickelt, um die Momentanleistung bifazialer Photovoltaikmodule besser vorherzusagen. Sie wurde am Solarpark Alttrebbin erfolgreich getestet. Der Mehrertrag liegt bei 2,9 Prozent. Das Simulationsprogramm zeigt deutliche Abweichungen und kommt nur auf knapp die Hälfte des Rückseitengewinns.

Eine hinreichend genaue Vorhersage der Momentanleistung bifazialer Module kann mit rein physikalischen Modellen leider nicht erzielt werden. Dafür sind die Einstrahlungsverhältnisse insbesondere auf der Modulrückseite zu komplex. Das ZSW hat aus diesem Grund datenbasierte Modelle mit Methoden der künstlichen Intelligenz entwickelt. Sie sollen die Leistung besser vorhersagen und bei der Überwachung und Steuerung des Betriebs großer bifazialer Solarparks zur Anwendung kommen. Beim Solarpark Alttrebbin wird KI nun erfolgreich eingesetzt, andere Solarparks folgen.

Grafik: Alexander Eckert/EnBW

Foto: Timo Freund/EnBW

Foto: Alexander Eckert/EnBW

Grafik: ZSW

Foto: Alexander Eckert/EnBW

Foto: Timo Freund/EnBW

Grafik: ZSW