Traditionell sind technologische Fortschritte bei Solarmodulen und der Systemtechnik die Schwerpunkte des Branchentreffens in Bad Staffelstein. Im 40. Jahr der Veranstaltung stand die Rückkehr der Solarwerke nach Europa, vor allem nach Deutschland, im Mittelpunkt. Denn in Deutschland wurden Solarzellen und Solarmodule zur Serienreife entwickelt – damals, vor vier Jahrzehnten.

Vor 25 Jahren waren deutsche Produzenten führend. Die Wiege der solaren Energiewende stand in Bitterfeld (Qcells), Freiburg (Solar-Fabrik), Dresden (Solarwatt), Erfurt (Ersol) und Berlin (Solon). Das EEG stampfte eine aussichtsreiche neue Industrie aus dem Boden. Dann kam 2010 und 2011 der Rückzieher der schwarz-gelben Koalition: Faktisch über Nacht senkte sie die Einspeisevergütung drastisch.

Es folgte der Zusammenbruch der deutschen Produzenten. Dagegen die chinesischen Unternehmen: Sie erkannten die Gunst der Stunde, bekamen Rückenwind aus Peking. Über sinkende Preise vergrößerten sie ihre Marktanteile. „Derzeit sind die Preise sehr niedrig“, schätzte Andreas Bett ein, Chef des Fraunhofer ISE in Freiburg, „Teilweise liegen sie unter den Herstellungskosten der chinesischen Anbieter.“

Totale Dominanz Chinas

Die chinesischen Produzenten dominieren den Markt. Nach seiner Aussage kommen 99 Prozent der Wafer und 90 Prozent der Zellen aus Fernost. Peking hatte 2010 erkannt, dass es die Produktion langfristig aufbauen muss, um den Weltmarkt zu beherrschen.

Diese langfristige Strategie ist aufgegangen. In Deutschland hingegen hat politischer Widerstand die Solarindustrie schwer geschädigt. Nun will die EU jedoch gegensteuern.

Ungesunde Abhängigkeit

Denn die Abhängigkeit von China ist höchst ungesund, aus technischen, wirtschaftlichen und politischen Gründen. Eine neue Richtlinie schreibt vor, dass künftig 40 Prozent des Zubaus in Europa aus heimischer Fertigung stammen sollen. „Der europäische Solarmarkt entwickelt sich gut“, sagte Robert Mändel, Gründer und CEO von Opes Solar Mobility. „Er bietet neue Chancen für europäische Hersteller.“

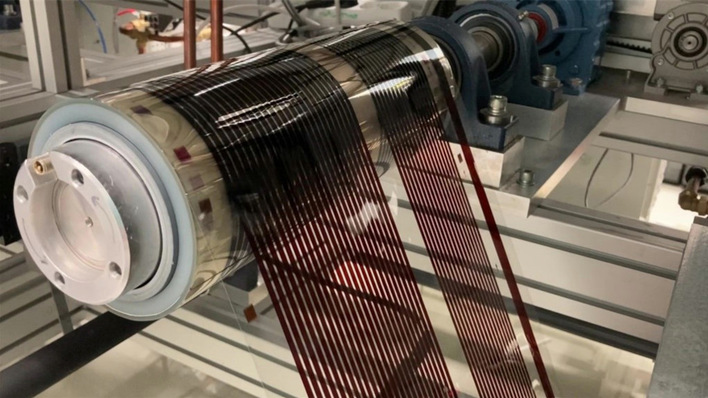

Händel hat 2012 in China eine Firma gegründet, die kleine Solarmodule für Offgrid-Anwendungen fertigt: zum Aufladen von elektrischen Geräten wie Smartphones oder Laptops, für Caravans oder Camping oder als Solargeneratoren für Straßenlampen. „Rund 600.000 Module verlassen jeden Monat unsere vollautomatische Fabrik in China“, erzählte er. „Wir bieten rund 100 verschiedene Produkte an.“

Neues Werk in Zwenkau bei Leipzig

Jetzt plant Opes eine Fabrik im sächsischen Zwenkau, unweit von Leipzig. Die Module werden vor allem auf Fahrzeuge montiert. Sie verlängern die Lebensdauer der Bordbatterien erheblich, das bietet ein wirtschaftlich interessantes Geschäftsmodell.

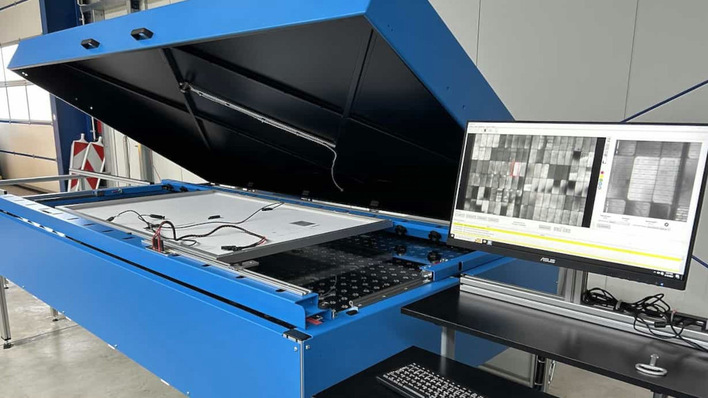

Im Verlauf des Jahres 2024 wurde das Team aufgebaut, derzeit 25 Leute. Jetzt werden die Maschinen angeliefert und aufgebaut. Sie kommen aus China und aus Deutschland. „Ende des zweiten Quartals beginnen wir mit dem Ramp-up“, stellte der erfahrene Solarmanager in Aussicht. „Ab dem dritten Quartal starten wir die Serienproduktion und bauen das Werk auf 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.“ Die Module, die in Zwenkau von den Bändern rollen, sind Nischenprodukte. In Europa gibt es dafür kaum chinesische Konkurrenz. Geliefert werden die Solarmodule vor allem an die Hersteller und Ausstatter der Fahrzeuge, die beispielsweise Lkw oder Vans damit bestücken.

Märkte in der Nische erobern

Im Jahr wird die neue Fabrik zwischen 250 und 300 Megawatt ausstoßen. Außerdem entwickelt Opes Solar Mobility die Systemtechnik weiter, um die Integration der Solarmodule in die Fahrzeughaut und den elektrischen Anschluss zu erleichtern.

Der Sprung von Fernost nach Deutschland folgt einer klaren Forderung der Kunden. „Sie erwarten, dass die Fertigung solcher Komponenten in Deutschland stattfindet“, erläuterte Händel. Denn es geht um erhebliche Stückzahlen und um Qualität ohne Kompromisse. „Bis 2030 werden Solarmodule bei den meisten dieser Fahrzeuge zum Standard gehören“, ist er sich sicher. „Das Potenzial ist enorm.“

Gigafab in Wilhelmshaven?

Doch nicht nur Nischenprodukte stehen vor einer Renaissance in Europa. In seinem Vortrag erläuterte Peter Fath, wie die Wiederansiedlung von Fabriken bei uns gelingen kann. Fath ist ein alter Hase der Solarbranche. Er war Chef von Centrotherm, seinerzeit einer der wichtigsten Anbieter von Produktionstechnik für Solarmodule.

Heute ist er CEO von RCT Solutions. Die Firma baut weltweit Solarfabriken, vornehmlich in Indien und im Nahen Osten. „Derzeit bauen wir 40 Gigawatt für Zellen und Module sowie 30 Gigawatt für Ingots und Wafer“, sagt er.

Rund zehn Cent Mehrkosten

In Wilhelmshaven plant RCT Solutions gerade eine neue Modulfabrik, auf einer Industriebrache im früheren Hafengelände. Nach Faths Berechnung verursachen höhere Kosten für Energie und Löhne in Europa etwa zehn Cent Mehrkosten pro Watt im Vergleich zur Fertigung in China. „Über verschiedene Hebel kann man diese Differenz auf fünf Cent drücken, das ist realistisch.“

Pro Gigawatt Modulproduktion werden zwischen 500 und 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. In China arbeiten die Leute in drei Schichten zu je zwölf Stunden. In Deutschland sind es vier Schichten zu je 8,5 Stunden.

Kapazitäten von F & E nutzen

Dadurch sind die Lohnkosten deutlich höher. Gelingt es, die Werke mit preiswertem Solarstrom und Strom aus Windkraft zu betreiben, bleiben die Energiekosten im vertretbaren Rahmen. Die Module müssten höhere Effizienzen und Leistungen aufweisen als vergleichbare Produkte aus Fernost. Hier könnte sich die nach wie vor exzellente Solarforschung in Deutschland bewähren. Derzeit entstehen neue und vielversprechende Zellkonzepte in den Laboren.

Start für 2026 geplant

Die geplante Fabrik läuft unter dem Projektnamen NEW – Neue Elektrizitätswerke Wilhelmshaven. Schon im kommenden Jahr könnte sie mit einem Gigawatt starten und bis 2028 auf drei Gigawatt hochfahren.

Für das Eigenkapital werden 300 Millionen Euro benötigt, davon wurden bereits 60 Prozent eingesammelt. Das Land Niedersachsen unterstützt das Vorhaben mit 150 Millionen Euro.

https://www.photovoltaik.eu/investoren/produktion

Foto: Heiko Schwarzburger

Foto: Heiko Schwarzburger

Foto: Heiko Schwarzburger

BSH

Farbige Module für den Denkmalschutz

Im Landkreis Lichtenfels in Oberfranken wurde ein Gebäude mit Solartechnik ausgestattet, das strengen Auflagen durch den Denkmalschutz unterliegt. Zur farblichen Angleichung an die historische Eindeckung wurden Solarmodule von Futurasun aus Italien installiert (FU 380 M Silk Nova Orange). Die Anlage leistet 28,88 Kilowatt und wurde im Februar 2025 in Betrieb genommen. Geplant und errichtet wurde sie von der Firma BSH aus Bad Königshofen.

Foto: BSH GmbH & Co. KG

Futurasun

Ausbau zum Systemanbieter

Futurasun wurde 2008 in Padua in Italien gegründet. Neben Zellen und Modulen bietet das Unternehmen mittlerweile auch Wechselrichter und Speichersysteme an. Die Werke befinden sich in China und in Europa.

2020 fertigte Futurasun das erste Gigawatt von N-Typ-IBC-Zellen (IBC: interdigitated back contact). Um Perowskitmodule entwickeln zu können, wurde die Firma Sertix aus Rom übernommen.

In Jiangsu in China steht derzeit ein Industriekomplex vor der Fertigstellung, der im Jahr zwölf Gigawatt Solarzellen (N-Typ) ausstoßen soll. In Italien ist eine Gigafabrik für Solarmodule geplant.