In welchen Bereichen der Wasserstofftechnologien forscht das Fraunhofer ISE?

Christopher Hebling: Unser Forschungsbereich umfasst die Wasserstofferzeugung mittels Wasserelektrolyse, die Umwandlung von Wasserstoff in Brennstoffzellen zu Strom und Wärme sowie die Synthese von chemischen Energieträgern und flüssigen Kraftstoffen aus Wasserstoff und Kohlendioxid über katalytische Prozesse. Knapp 100 Mitarbeiter, Wissenschaftler, Ingenieure und Studenten sind am Fraunhofer ISE in diese Arbeiten involviert. Derzeit laufen etwa 60 Projekte, von kleineren Studien bis hin zu mehrjährigen Forschungsprojekten. Wir forschen an der Katalysatorentwicklung über die wissenschaftliche Charakterisierung der Komponenten bis hin zur Betriebsführung ganzer Systeme.

Was ist das Besondere an der Wasserstofftechnologie im Vergleich zur Photovoltaik?

Der Energieträger für Brennstoffzellen fällt, im Gegensatz zu den Photonen für die Photovoltaik, leider nicht vom Himmel, sondern man muss den Energieträger Wasserstoff erst aus Wasser oder aus konventionellen Kohlenwasserstoffen erzeugen. Weiterhin erfolgt die Energiewandlung von Wasserstoff zu Strom und Wärme über katalytische und elektrochemische Prozesse mit komplexen thermodynamischen- und Massentransportphänomenen. Zudem konnte die Photovoltaik in ihrer Hochlaufphase auf Entwicklungen und Prozessschritte aus der Halbleiterindustrie und der Mikroelektronik aufbauen, die bereits über Jahrzehnte gewachsen waren. Dort hatte man die Diffusionsprozesse, den Halbleiter selbst, das dotierte Silizium, schon sehr gut verstanden, bevor man anfing, dieses Wissen für photovoltaische Anwendungen zu nutzen.

Wasserstoff kann man aus verschiedenen Stoffen gewinnen, gibt es da einen Favoriten?

Die Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser ist die Wasserelektrolyse, bevorzugt verwendet man hierzu Strom aus erneuerbaren Energiequellen, um in der Kette vollständig CO2-frei zu sein. Man kann Wasserstoff aber auch aus allen Kohlenwasserstoffen gewinnen, also auch allen C-H-Verbindungen, die wir jetzt schon zu energetischen Zwecken nutzen. Da ist zum Beispiel das Erdgas, woraus bereits heute über Dampfreformierung etwa 99 Prozent des Wasserstoffs für chemische Anwendungen erzeugt werden. Aber auch jede Art von Benzin, Diesel, Kerosin, Butan oder auch Kohle können über einen katalytischen Prozess, genannt Reformierung, zur Wasserstoffgewinnung verwendet werden. Wenn man zum Beispiel in einer Siedlung eine Erdgasversorgung hat, kann man über einen Erdgas-Reformer den Wasserstoff erzeugen und diesen wiederum in einer stationären Brennstoffzelle in Strom und Wasser umwandeln oder in einer Wasserstofftankstelle den Brennstoffzellenfahrzeugen zukommen lassen.

Diese Option wird ja bereits in der Praxis genutzt. Kann man da auch größer denken?

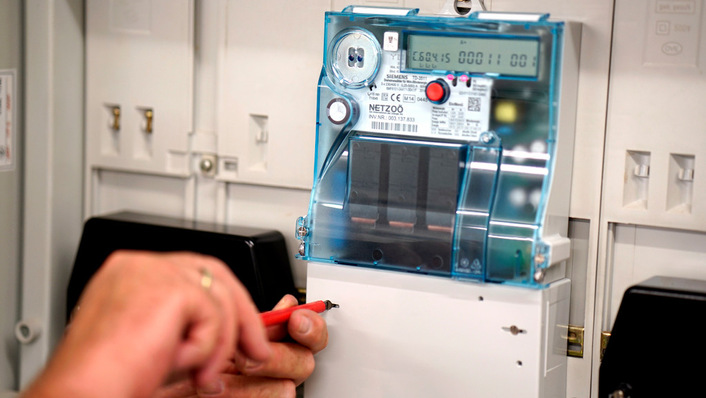

Genau das tun wir. Denn Wasserstoff ist der einzige Energieträger, der Terawattstunden Energie auch über Monate hinweg speichern kann. Das ist theoretisch heute schon möglich. In Norddeutschland existieren viele für die großmaßstäbliche Wasserstoffspeicherung geeignete Salzkavernen, in denen im Moment saisonal große Mengen Erdgas zwischengespeichert werden. Das sind derzeit etwa 240 Terawattstunden, eine strategische Reserve von etwa drei Monaten. Die könnte man sukzessive auch zur Wasserstoffspeicherung verwenden, in den USA wird beispielsweise eine Salzkaverne für die Wasserstoffspeicherung verwendet mit einer Kapazität von 92 Gigawattstunden. Elektrolyseure könnten perspektivisch mit einer Leistung von typischerweise zwei bis acht Gigawatt an den Netzknoten im elektrischen Verteilnetz stehen und dort als regelbare Lasten auch netzstabilisierende Dienstleistungen für die Netzbetreiber verrichten. Durch diese Frequenz- oder Spannungsstabilisierungsleistungen ergeben sich auch interessante und volkswirtschaftlich sehr sinnvolle Anwendung für die Wasserstofftechnologie. Auch die großen Mengen von Überschussstrom zu bestimmten Zeiten könnten so weggepuffert werden.

Daraus folgt eine ganze Reihe von Segmentierungen?

Es gibt viele Prozessschritte in der Wasserstofftechnologie. Man muss den Wasserstoff nicht nur erzeugen, sondern ihn auch komprimieren, weil er unkomprimiert eine zu geringe Energiedichte hat. Man muss ihn speichern, transportieren und dann in einer Brennstoffzelle rückwandeln in Strom und Wärme. Man muss gleichzeitig zu den Anwendungen auf jeden Fall die Infrastruktur mitentwickeln. Auch die Konkurrenz mit anderen Alternativen ist hoch. Die bestehende Brennertechnik für stationäre Systeme wird ja immer besser. Bei den Batterien in der Mobilität fangen gerade die Skaleneffekte an, die Preise entwickeln sich nach unten. Es gibt kein Marktsegment, das nur für die Brennstoffzelle existiert. Außerdem müssen sowohl der Leistungsbereich als auch die jeweilige Anwendung speziell auf das Einsatzfeld zugeschnitten sein, zum Beispiel auf die Blockheizkraftwerke.

Welche Unterschiede gibt es zwischen stationären Anwendungen und der Brennstoffzelle fürs Auto?

In Japan sind bereits 150.000 stationäre Brennstoffzellensysteme im privaten Einsatz. Gerade nimmt in Deutschland der Mobilitätssektor eine Vorreiterrolle ein und wird dann wahrscheinlich auch die stationären Anwendungen beflügeln. Schon jetzt bieten Hersteller Brennstoffzellenfahrzeuge an: Toyota, Honda und Hyundai sind schon mit Modellen auf dem Markt. Daimler wird 2017 ein GLC-Modell als Plug-in-Hybrid mit Brennstoffzelle und Batterie auf den Markt bringen. Noch sind es kleine Stückzahlen, die Steigerung beginnt gerade. 2020 will Toyota bereits 20.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Das ist in drei Jahren, also sehr bald. Damit wird auch die Wasserstoffinfrastruktur entwickelt, in Japan gibt es bereits fast 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen. In Deutschland werden wir in diesem Jahr 50 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen haben. Bei einer Reichweite von 500 bis 600 Kilometern kann man sich dann auch schon ganz gut im Land bewegen, bis 2023 sollen dann bis zu 400 Tankstellen in Betrieb sein.

Welche Bedeutung hat das für die Entwicklung stationärer Systeme?

Die Entwicklung in der Mobilität wird eine Ausstrahlung auf den stationären Bereich haben. Wasserstoff als Energieträger wird einen breiten Raum in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen. Im Bewusstsein der Menschen wird die Erkenntnis ankommen, dass es einen nachhaltigen Energieträger gibt, für den man sich entscheiden kann. Und die Systeme sind technologisch bereits heute weitgehend marktreif, sowohl die mobilen als auch die stationären. Es ist eher eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit, diese Systeme als Alternative ins Spiel zu bringen. Wenn der Wasserstoff aus Elektrolyse mit Ökostrom erzeugt wird, hat man wirklich eine absolut CO2-freie Erzeugerkette. Für mich ist das die Königsklasse – über Photovoltaikstrom erzeugten Wasserstoff in einer Brennstoffzelle in Strom und Wärme rückzuwandeln.

Was steht im Vordergrund Ihrer Forschungen?

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Material- und Prozessentwicklung sowie deren Charakterisierung. Die Membranen und Elektroden sind für diese Systeme entscheidend. In der Brennstoffzelle findet ein hoch komplexer Prozess statt, weil die Elektroden letztlich aus Wasserstoff Strom erzeugen. Man hat also einen gasförmigen chemischen Energieträger, der durch ein Strömungsfeld und eine poröse Schicht geleitet wird. Die Elektrode trennt das Wasserstoffmolekül in ein Proton und ein Elektron, das Proton muss durch die Membran migrieren, das Elektron trägt zum Stromfluss bei. Dafür muss die Membran aber feucht sein, sonst gibt es keine Protonenleitfähigkeit. Auf der anderen Seite der Elektrode, der Kathode, findet mit Sauerstoff die Rückreaktion statt, also wiederum die Rückwandlung in Wasser. Wir haben also eine Kopplung von Elektrochemie, Thermodynamik und Massentransport. Für deren Verständnis müssen gekoppelte Differenzialgleichungen ortsabhängig gelöst werden, an manchen Orten wird das sogar quantenchemisch gerechnet.

Was passiert, wenn da etwas nicht optimal läuft?

Wenn beispielsweise zu viel Wasser in der Katalysatorschicht entsteht, verstopfen die Poren, die Gase gelangen nicht mehr zur Elektrode und der Prozess findet nicht mehr statt. Andererseits, wenn die Membran zu trocken wird, ist die Protonenleitfähigkeit der Membran nicht mehr gegeben. Das Wassermanagement in der Brennstoffzelle ist ein sensibles Gleichgewicht, das zu jeder Zeit und an jedem Ort im Zellstapel funktionieren muss. An all diesen Prozessen forschen wir.

Welchen Einfluss haben Temperaturunterschiede?

Einen sehr großen. Und dabei sprechen wir von sehr kleinen Temperaturdifferenzen, die bereits großen Einfluss auf die Prozesse haben. Ein Stack in Größe zweier Schuhschachteln erreicht eine Leistung von über 100 Kilowatt. Das ist enorm viel. Zum Vergleich: Ein Haus braucht rund drei Kilowatt Peakleistung. Im Stack spielt sich alles bei einer Temperatur von ungefähr 80 Grad Celsius ab. Aber die Temperaturgradienten sind eigentlich das Entscheidende. Man führt ja an einer Stelle Gas zu, den Wasserstoff, und auf der Gegenelektrode wird Sauerstoff über die Luft zugeführt. Entlang der Kanäle hat man Abreicherungen des Sauerstoffs. Damit einhergehend kommt es zu lokalen Unterschieden in der Stromproduktion. Die Fläche von etwa 30 mal 15 Zentimetern wird durchströmt, und auf dieser Fläche muss man die Strömungsführung so konzipieren, dass man möglichst eine homogene Stromerzeugung über die ganze Fläche hat. Als Nebenprodukt hat man auf der Kathode eine Feuchteentwicklung, die ausgetragen werden muss. Wenn sie nicht schnell genug als feuchte Luft ausgeführt wird, kondensiert sie und verursacht die erwähnten Verstopfungserscheinungen. Schon wenige Kelvin Differenz können dieses empfindliche Gleichgewicht stören. Deshalb ist die Homogenität der Temperatur im gesamten Stack sehr wichtig – aber eben auch eine technologische Herausforderung.

Sind Materialermüdungen eine besondere Herausforderung?

Da gibt es viele Mythen, zum Beispiel, dass Wasserstoff durch jeden Stahl diffundiert. Das ist nicht der Fall, und man setzt heute sichere Tanks ein. Der Drucktank in Fahrzeugen ist aber eine Komponente, die derzeit noch recht teuer ist. Um Reichweite zu haben, braucht es eine bestimmte Menge Wasserstoff – pro 100 Kilometer wird circa ein Kilogramm Wasserstoff benötigt. Der Tank soll aber nicht viel größer sein als ein herkömmlicher Benzintank. Also muss der Wasserstoff entsprechend verdichtet, mit höherem Druck aufbewahrt werden. Hier gibt es den weltweiten Standard von 700 Bar. In den stationären Systemen hat man es einfacher, weil da das Raumproblem nicht so virulent ist. Konventionelle Flaschenbündel mit 200 Bar sind hier ein gangbarer Weg.

Werden mögliche Gefahren unterschätzt?

Ganz im Gegenteil. Eher höher bewertet als real vorhanden. Das rührt wahrscheinlich aus dem Knallgasexperiment im Chemieunterricht her, das wir wohl alle in Erinnerung haben. Aber in diesem Experiment braucht es Sauerstoff in einem gewissen Mischungsverhältnis mit Wasserstoff und eine Zündquelle, damit eine derart laute Reaktion stattfinden kann. Ich will nicht die heile Welt versprechen, aber eine Technologie, die für den Straßenverkehr zugelassen ist, hat alle möglichen Havarieszenarien durchlaufen. Im Leckagefall tritt das Gas aus, und weil es so leicht ist, verschwindet es auch sehr schnell. In dieser kurzen Zeit darf keine Zündquelle in der Nähe sein. Aber Wasserstoff ist da nicht per se gefährlicher als Erdgas oder andere Gase, Benzin oder Diesel. Ein anderes Gefahrenpotenzial besteht dann, wenn ein Fahrzeug mit Wasserstofftank in einem Crash besonderen physischen Belastungen ausgesetzt wird. Die Behälter sind deshalb mit einem besonders hohen Schutz versehen, damit das nicht unweigerlich eintritt. Die Tanks haben eine Sollbruchstelle, wo erst bei einem Berstdruck von 1.700 Bar der Wasserstoff austritt. Dann ist er einfach weg – solange nichts gleichzeitig brennt. Wenn sich der Wasserstoff entzündet, dann brennt er in einer fast unsichtbaren, etwas bläulichen Stichflamme. Das passiert viel kontrollierter als bei einem Unfall, bei dem Diesel austritt.

Als Katalysator wird meist Platin verwendet, ist das ein Kostentreiber?

Da werden Sie verschiedene Antworten bekommen, je nachdem wen Sie fragen. Ich sehe darin nicht die entscheidende Größe. Zum einen ist die Platinbeladung bereits signifikant reduziert worden und man kann sie noch weiter reduzieren. Im Moment sind rund 20 bis 25 Gramm im Stack enthalten. Ein Abgaskatalysator von einem SUV enthält acht bis zehn Gramm. Im Moment liegen wir also um den Faktor drei über einem Abgaskatalysator. Die Abgaskatalyse ist teuer, aber da schreit seltsamerweise niemand auf. Der ganze Abgasnachbehandlungsstrang in modernen Fahrzeugen ist zwischenzeitlich genauso teuer wie der Motor selbst. Bei den Trucks ist das sogar noch teurer. Ab 2020 wird man Platin im Stack ungefähr in der Größenordnung verwenden, wie es jetzt im Abgaskatalysator verwendet wird. Da muss kein Quantensprung bewältigt werden. Zudem ist Platin gut recycelbar, was sich auf die Preisstabilität auswirkt.

Wie werden sich die Kosten und damit die Preise entwickeln?

Die Kosten sind in der Tat ein Thema. Wir sind noch weit entfernt von erschwinglichen Anwendungen für Endkunden. Die Autos werden momentan noch mehr oder weniger in Handarbeit hergestellt. Da wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis Skaleneffekte erzielt werden, die sich spürbar auf den Preis auswirken. Hier lohnt ein Blick nach Japan. Dort gibt es jetzt schon 150.000 Brennstoffzellensysteme im Privatbereich zwischen 700 Watt und einem Kilowatt. Das sind Blockheizkraftwerke, bei denen die Wärme komplett in einen Speicher eingekoppelt und der Strom im Haus verbraucht wird. Diese große Masse an installierten Systemen ist das Ergebnis einer klugen staatlichen Anreizpolitik.

Brauchen wir ein Marktanreizprogramm?

Ja, das brauchen wir. Auch bei der Photovoltaik hat letztlich das EEG dafür gesorgt, dass die Kosten signifikant gesenkt werden konnten. Letztlich sind es hohe Milliardenbeträge, die über Umlagen seit Anfang des Jahrhunderts in diese Technologie gespült wurden und werden, und das ist auch gut so. Jetzt stehen wir vor dem nächsten großen Schritt, Wasserstoff als Teil der Energiewende zu begreifen und zu etablieren. Die Anschubfinanzierung in die Wasserstofftechnologien ist eine klimapolitisch gebotene Investition in eine CO2-arme und nachhaltige Energie-, aber auch Kraftstoff- sowie Chemiewirtschaft.

Welche Anwendungen werden den Markt erobern?

Ich finde die Brennstoffzellentechnik neben der Mobilität besonders für stationäre Gewerbeanwendungen beziehungsweise Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf interessant. Der ganze Prozess von Erzeugung, Speicherung und Systemintegration ist jedoch anspruchsvoll und bedarf einer langfristigen Strategie. Wenn man in Richtung von Zehn- bis 100-Kilowatt-Systemen denkt, wird es spannend. Es gibt ja auch schon eine Reihe von Anbietern von Elektrolysesystemen bis hin zum Megawattbereich.

Das Gespräch führte Petra Franke.

Fraunhofer ISE/NREL

Gemeinsam forschen

Die bestehende Kooperation zwischen dem deutschen Fraunhofer ISE und dem US-amerikanischen NREL (National Renewable Energy Laboratory) auf dem Gebiet der Photovoltaik wurde auch auf die Wasserstoffforschung erweitert. Wissenschaftler beider Länder schätzen Wasserstoff als energiewirtschaftlich relevant ein und wollen deshalb ihre Forschungsaktivitäten gemeinsam vorantreiben. Unter anderem könnten mit dieser Technologie zukünftig Systemdienstleistungen im Verteilnetz erbracht werden. Die beiden Institute wollen im Bereich der PEM-Elektrolyse, aber auch der PEM-Brennstoffzellen zusammenarbeiten, die Integration in Verteilnetze modellieren und bestehende und neu entwickelte Wasserstoffsysteme evaluieren und testen. Mit ihren Aktivitäten soll die Entwicklung neuer leistungsfähiger Systeme beschleunigt werden.

Christopher Hebling

leitet die Forschung für Wasserstofftechnologien am Fraunhofer ISE in Freiburg. Der Physiker hat zur kristallinen Silizium-Dünnschichtsolarzelle geforscht und promoviert. Seit 15 Jahren ist er in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu Hause. Jetzt erwartet er den Ramp-up von Wasserstoff- und Brennstoffzellen als Verbindungsglied zwischen erneuerbarem Stromsystem und Mobilität.