Im Süden Deutschlands und in Nordösterreich werden sich viele noch an den 1. und 2. Dezember 2023 erinnern. Damals fielen innerhalb weniger Stunden riesige Schneemassen. In Bayern erreichten die Schneehöhen neue Rekordwerte. „Die Besonderheit war, dass vor diesem Schneeereignis innerhalb von zwei Tagen die Regenmengen gefallen waren, die normalerweise für den gesamten Monat November üblich sind“, erinnert sich Cedrik Zapfe.

Er ist als CTO verantwortlich für die Produktentwicklung beim Montagesystemhersteller Schletter im oberbayerischen Kirchdorf/Haag. Dieses Zusammenspiel von immensen Regenmengen und darauffolgenden Schneemassen kann für die Photovoltaik durchaus problematisch werden, vor allem für Freiflächenanlagen. „In der Region sind damals die Rammpfosten von Freilandanlagen vielfach bis zu 40 Zentimeter eingesunken“, weiß Cedrik Zapfe.

Extremereignisse kaum planbar

Der Regen hatte den Boden, auf dem die Solaranlagen standen, einfach aufgeweicht. Der darauffolgende Schnee auf den Modulen hat mit seinem Gewicht die Pfosten des Montagesystems nach unten gedrückt. „Für eine solche Situation hatten die Planer die Anlagen nicht ausgelegt, und das ist auch verständlich: Ein solches Ereignis hat es dort vorher noch nicht gegeben“, sagt Cedrik Zapfe.

Tiefer rammen?

Doch der Klimawandel ist in vollem Gange. Die Folge: Die sich immer mehr erwärmende Luft kann viel mehr Wasser aufnehmen, was zu stärkeren Niederschlagsereignissen führen wird. Gleichzeitig werden Großwetterlagen stabiler, Hoch- und Tiefdruckgebiete bewegen sich langsamer, sodass diese Regenereignisse länger dauern.

Inwieweit die Planer von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen darauf eingehen müssen, ist noch nicht ganz klar. Lösungen wären, entweder die Montagepfosten tiefer in die Erde zu rammen oder höhere Sicherheitsmargen vorzugeben. „Aus Planungssicht gibt es für fast alle statischen Probleme eine Lösung. Die Frage ist aber immer, ob das auch wirtschaftlich Sinn macht“, sagt Cedrik Zapfe. „Wir wissen ja noch längst nicht, ob die damalige Situation in Bayern ein singuläres Ereignis ist oder ob solche Wetterlagen dort in absehbarer Zeit immer wieder auftreten werden. Deshalb sind einheitliche Normen wichtig – auch um weiterhin einen funktionierenden Wettbewerb zu erhalten. Wenn die Anforderung, tiefer zu rammen, nicht für alle gilt, hat derjenige einen wirtschaftlichen Nachteil, der es macht“, fasst Zapfe zusammen.

Höhere Kosten selten akzeptabel

Schließlich ist der Aufwand höher, wenn tiefer gerammt werden soll, vor allem in Ländern mit hohen Arbeitskosten. Zudem wird dann der Materialaufwand höher. Denn dann müssen die Pfosten auch länger werden. Solche höheren Kosten nehmen in der Regel die wenigsten Solarparkinvestoren oder Planer in Kauf. Wenn sie die Anlage nach der Inbetriebnahme selbst betreiben, ist diese Bereitschaft immerhin etwas höher, als wenn der Solarpark nach der Errichtung verkauft werden soll.

Wind lockert die Pfosten

Derweil rät Cedrik Zapfe dazu, nicht bei der Bodenuntersuchung zu sparen. „Denn der Boden ist meist das schwächste Glied in der Kette“, erklärt er. „Vor allem Rammfundamente sind bei hohen Windlasten gewaltigen Scherkräften und Lastwechseln ausgesetzt und können sich dadurch lockern. Zumal, wenn der Boden etwa nach Starkregen mit Wasser gesättigt ist. Für die Entscheidung über Fundamentart, gegebenenfalls Rammtiefe und Anzahl der Stützen ist ein geologisches Bodengutachten unverzichtbar“, betont der Experte von Schletter.

Hier sollte auch die Auflockerung des Bodens durch die Installation der Solaranlage miteinbezogen werden. „Niemand kann den Boden besser verdichten als die Natur“, weiß Cedrik Zapfe. „Ein Boden, der nicht bewegt wurde, ist voll konsolidiert. Je mehr der Boden bearbeitet wird, desto lockerer ist er und desto höher ist das Risiko, dass durch Regenwasser oder Wind die Anlage Schaden nimmt.“

Foto: Schletter Group

Nicht improvisieren

Sollte dieses Baugrundgutachten ergeben, dass der Boden zu weich für eine Gründung der Solaranlage mit Rammpfosten ist, kommt auch das Einbetonieren und die Nutzung von Schraubankern infrage. Doch auch dies erhöht die Kosten, und die Betongründung ist in vielen Fällen nicht erlaubt.

Die Standsicherheit erhöht sich vor allem durch eine professionelle Montage. „Die beste Planung und Auslegung hilft nichts, wenn bei der Montage Fehler gemacht werden“, betont Zapfe. „Gerade, wo man es nicht sieht, wird in der Praxis immer wieder improvisiert, und zum Beispiel werden Rammfundamente einfach gekürzt, wenn sie im Boden auf Hindernisse stoßen.“ Er rät deshalb zu einer engen Baustellenüberwachung. Auch ein reaktionsschneller After-Sales-Support durch den Montagesystemhersteller könne helfen, solche Risiken zu minimieren.

Kleine Setzungen

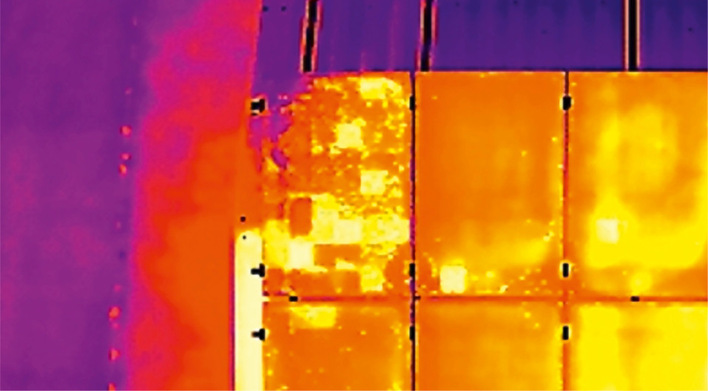

Die Risiken eines veritablen Schadens kann auch eine regelmäßige Wartung verringern. So komme es häufig beispielsweise bei unsachgemäßer Montage oder bei Mäharbeiten zu kleineren mechanischen Beschädigungen der Verzinkung. „Bleiben diese unentdeckt, können Rostschäden entstehen, die langfristig die Standsicherheit gefährden. Die turnusmäßige elektrische Inspektion sollte deshalb immer auch die Unterkonstruktion einschließen“, sagt Cedrik Zapfe.

Dadurch werden auch Bewegungen in der Unterkonstruktion sichtbar. „Kleinere Setzungen von bis zu fünf Zentimetern sind dabei kein Risiko für die Standsicherheit der Unterkonstruktion. Denn die meisten Montagesysteme verfügen über Justiermöglichkeiten, sodass diese Setzung wieder ausgeglichen werden kann“, erklärt Cedrik Zapfe.

Standfestigkeit erhöhen

Sollte sich abzeichnen, dass sich die Pfosten stärker absenken oder ist dies bereits geschehen, ist eine Reaktion des Anlagenbetreibers gefordert, denn dann müssen die Rammpfosten verstärkt werden. „In solchen Fällen wäre es möglich, nachträglich einen Betonring, einen sogenannten Elefantenfuß, um die Montagepfosten zu gießen oder eine Stahlplatte anzubinden, die ebenfalls die Auflagefläche erhöht“, beschreibt Cedrik Zapfe das Vorgehen. „Dann erhöht sich die Standsicherheit durch die Kombination aus Mantelreibung des Rammpfostens und Sohlwiderstand durch die Bodenpressung des Elefantenfußes.“

Wenn sich Montagepfosten aufgrund höherer Windkräfte lockern, gibt es ebenfalls Möglichkeiten, darauf zu reagieren. In der Regel wird dann ein zusätzlicher Anker gesetzt und mit einem Stahlseil die Rückseite der Modultischreihe abgespannt.

Bei Dachanlagen spielt Regen eine geringere Rolle, wenn es um die Risiken durch steigende Extremwettersituationen geht. Vorausgesetzt, die Anlage ist normgerecht gebaut, bleiben ausreichend Abflussmöglichkeiten, damit das Regenwasser seinen Weg vom Dach findet.

Unberechenbare Stürme

Bei solchen Projekten sind Wind und Schnee die größere Herausforderung. „Bei den Windlasten bedeutet das nicht, dass die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten höher werden. Hier geht es vielmehr um die Häufung von Ereignissen wie Gewitterstürmen. Diese sind in den meisten Fällen unberechenbar“, weiß Cedrik Zapfe.

Er verweist auch auf die Zunahme von Starkwinden wie Tornados in den letzten Jahren. „Einen Tornado in der Planung mitzuerfassen, ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll“, sagt er. „Denn wenn man ein Tornado-Design umsetzen wollte, wären die Unterkonstruktionen so schwer und so massiv, dass dies ökonomisch nicht mehr darstellbar wäre – abgesehen davon, dass die Dächer mit ihrer Resttragfähigkeit dann sehr schnell an ihre Grenzen kommen.“ In solchen Fällen muss man das Restrisiko hinnehmen.

Foto: Velka Botička

Turbulenter Wind

Ein Tornado bringt nicht nur mehr Kraft mit, sondern auch eine andere Struktur. Die Windkräfte ziehen normalerweise die Photovoltaikanlage nach oben und verschieben sie horizontal. Dem wirken Eigengewicht und Ballastierung entgegen. Wenn die Windgeschwindigkeit steigt, muss die Ballastierung überproportional zulegen. „Bei der Zunahme der Windgeschwindigkeit um zehn Prozent steigt die Belastung, die auf die Anlage wirkt, um 21 Prozent“, erklärt Cedrik Zapfe.

Geltende Normen einhalten

Das gilt aber nur bei normalen Winden mit einem großen harmonischen Anteil und wenigen Turbulenzen. Ein Tornado hingegen hat viel mehr Turbulenzen, wodurch die Windkräfte auf dem Dach ganz anders angreifen. Zwar werden bei normalen Winden durch die Unter- und Überströmungen ebenfalls Turbulenzen ausgelöst. Doch diese sind viel geringer als die eines Tornados. Darauf zu reagieren, ist fast unmöglich.

Cedrik Zapfe rät dazu, die geltenden statischen Normen unbedingt einzuhalten. Sie geben für jede Region die Werte für die Wind- und Schneelasten zur statischen Berechnung einer Photovoltaikanlage vor. „Die Folgen des Klimawandels sind darin bereits eingepreist“, sagt der Schletter-Experte.

Schließlich sind die Wind- und Schneelastzonen sehr großflächig. Auf so einer riesigen Fläche wehen aber nicht überall die gleichen Winde. Deshalb müssen ohnehin Puffer eingeplant werden, um innerhalb der Zonen auch Bereiche abdecken zu können, die mit stärkeren Winden konfrontiert sind.

Zudem wird der für Europa gültige Eurocode 1 fortlaufend alle drei bis fünf Jahre angepasst. Er wirkt sich nicht nur auf die Photovoltaik, sondern auf die gesamte Baubranche aus, die mit den gleichen Wind- und Schneelastwerten arbeitet.

Planungsfehler vermeiden

Die Normen berücksichtigen nicht nur die Region, in der die Anlage steht, sondern auch die Umgebung. Steht das Gebäude mit der Solaranlage in einer offenen Landschaft oder am Ortsrand, werden höhere Windlasten veranschlagt als innerhalb von Ortschaften. „Das Problem sind Grauzonen und Grenzfälle: In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Anlagen aus Kostengründen in einer zu geringen Risikoklasse geplant und berechnet werden. Im Schadensfall zahlt dann keine Versicherung!“, warnt Cedrik Zapfe.

Sind die Anlagen aber normgerecht geplant, werden die Schäden auch von der Versicherung anerkannt. „Denn bei konsequenter Tragwerksplanung hat man den Nachweis geführt, dass das System über die Lebensdauer 25 Jahre hält“, betont Cedrik Zapfe. „Wenn die Lebensdauer verkürzt ist, dann hat das zwei Gründe: Entweder wurden Fehler bei der Planung gemacht oder der Korrosionsschutz war zu gering.“

Korrosionsschutz beachten

Wie bei allen Stahlkonstruktionen müssen nämlich auch Montagesysteme aus Stahl gegen Korrosion geschützt werden. Hier sind vor allem die Stärke und die Qualität der Korrosionsschutzschicht entscheidend. Dafür gibt es spezielle Korrosivitätskarten, die anzeigen, wie dick die Beschichtung der Bauteile – in der Regel handelt es sich um eine Verzinkung – sein muss, wenn die Anlage in einer bestimmten Region steht.

So müssen Stahlbauteile mit einer dickeren Korrosionsschutzschicht versehen sein, wenn die Anlage im Küstenbereich oder in einer Region mit viel Industrie gebaut wird, als wenn der Generator in einem reinen Wohngebiet oder auf einem freien Feld in Süddeutschland steht.

https://www.schletter-group.com

Foto: Schletter Group