Die Agriphotovoltaik hat ein vielversprechendes Potenzial für die Landwirtschaft. Dies ist das Fazit einer wissenschaftlichen Begleitung des Projekts EWS Sonnenfeld im Bruck an der Leitha. Die Wissenschaftler des Instituts für Landtechnik der Universität für Bodenkultur in Wien haben die Doppelnutzung der Fläche untersucht. Hier stand vor allem die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche zusätzlich zur Photovoltaik im Mittelpunkt.

Bedingungen für Pflanzen beobachtet

Dazu haben die Wissenschaftler verschiedene Bedingungen innerhalb der drei unterschiedlichen Solaranlagen im Vergleich zu einer Referenzfläche ohne Solaranlage über ein Jahr lang beobachtet. Dabei haben sie unter anderem den Einfluss der Photovoltaikanlage auf den Wasserhaushalt, die Bodentemperatur und die Lichtverhältnisse für die Pflanzen gemessen.

Drei unterschiedliche Anlagen getestet

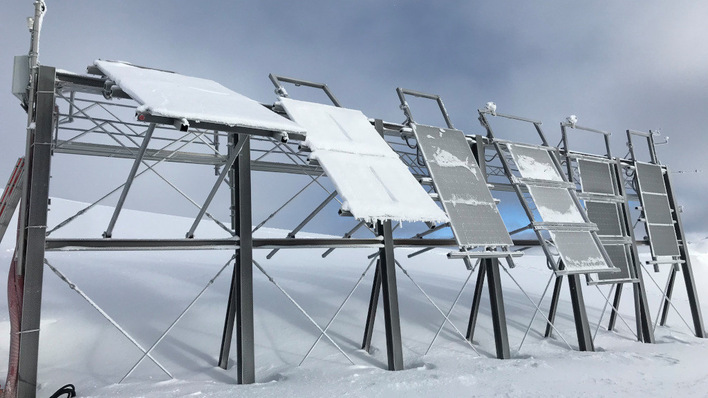

Bei den Solaranlagen handelt es sich um Trackersysteme, die in unterschiedlichen Reihenabständen errichtet wurden. So bleiben am Ende in einer Anlage sechs Meter Bewirtschaftungsbreite zwischen den einzelnen Modulreihen übrig. Eine zweite Anlage ließ neun Meter für die landwirtschaftliche Bearbeitung frei. Der dritte Generator wurde so aufgebaut, dass für den Landwirt zwölf Meter für die landwirtschaftliche Nutzung zwischen den Modulreihen blieben.

Sonnenstrom von Acker und Scheune: Unser Spezial für die doppelte Ernte in Agrarbetrieben

Stabiler Wasserhaushalt

Diese Abstände haben durchaus Einfluss unter anderem auf den Wasserhaushalt auf der Fläche. Denn je breiter die Modulreihen auseinanderstehen, desto mehr Regenwasser erreicht den Boden direkt. Zwar kam auch unter den Modulen Wasser an, allerdings signifikant weniger als in Bereichen, die nicht von den Modulen überdeckt wurden. Eine wichtige Erkenntnis ist hier, dass die Module bei Regen in die Richtung gedreht werden, aus der der Niederschlag kommt. Denn dann gelangt mehr Wasser auf die Fläche.

EWS: Bürgerfinanzierung von Agri-PV-Projekt innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen

Allerdings bieten die Module auch einen Vorteil. Denn in Zeiten ohne Niederschlag trocknet der Boden nicht so schnell aus. Die Wissenschaftler haben in diesen Zeiten eine deutlich höhere Bodenfeuchte gemessen als auf der Vergleichsfläche ohne Solaranlage.

Ausreichend Licht für die Pflanzen

Auch die Lichtverhältnisse waren im Vergleich zur Referenzfläche natürlich schlechter. Vor allem an den Rändern der Pflanzenstreifen war der Lichteinfall geringer als auf dem Kontrollfeld. Hier kam bis zu 75 Prozent weniger Licht bei den Pflanzen an. Je weiter weg die Pflanzen von den Modulen stehen, desto mehr Licht bekommen sie. In der Mitte zwischen den Modulreihen sank der Lichteinfall nur um etwa 28 Prozent im Vergleich zum Feld ohne Solaranlage.

Neuer Podcast zur Agri-PV erschienen

Stabile landwirtschaftliche Erträge

Mit Blick auf die landwirtschaftlichen Erträge haben die Wissenschaftler ein gutes bis sehr gutes Ergebnis festgestellt. Die Flächen wurden mit Körnerhirse bestellt. Die Erträge sind auch abhängig von den Reihenabständen. Je näher die Modulreihen zueinander stehen, desto größer war der Unterschied zur Vergleichsfläche. Allerdings: „Im Vergleich zu den in der Region geernteten Hektarerträgen liegen die Erträge zwischen den Reihen auf einem vergleichbaren Niveau“, schrieben die Forscher in ihrem Abschlussbericht.

Fraunhofer ISE entwickelt leichte Module für Agri-PV-Anlagen

Auf die Sortenauswahl achten

Sie geben allerdings zu bedenken, dass dies nicht für alle Pflanzenarten gelten muss. Bei der Doppelnutzung der Fläche für Photovoltaik und Landwirtschaft müsse entsprechend auf die Sortenauswahl und die Produktionsrichtung geachtet werden, um ausreichend landwirtschaftliche Erträge zu erwirtschaften. Insgesamt sind die Bedingungen für die Pflanzen zwischen den Modulen aber gut. Allerdings waren im vergangenen Jahr die klimatischen Bedingungen mit ausreichend Niederschlägen und einer nicht allzu großen Zahl an Hitzetagen relativ gut.

Den gesamten Abschlussbericht finden Sie auf der Webseite des Klima- und Energiefonds. (su)