Aktuell finden 53 Prozent der Ladevorgänge zu Hause statt, besonders bei Besitzern einer Photovoltaikanlage: 93 Prozent nutzen eine Wallbox, um ihr Elektrofahrzeug möglichst mit eigenem Strom zu laden oder durch entsprechend angepassten Betrieb der Wallbox zusätzlich von zeitvariablen Strompreisen zu profitieren. Wie dies möglichst exakt und wirtschaftlich geregelt wird, untersucht das Projekt Wallbox-Inspektion. Im Digital Grid Lab des Fraunhofer ISE wurden Wallbox-Lösungen verschiedener Hersteller unter identischen und realitätsnahen Betriebsbedingungen getestet.

Realitätsnahe Wallbox-Tests

Im Fokus der Tests standen neben dem Stromverbrauch im Betrieb und im Stand-by-Modus die Regelungsgüte und Betriebseffekte, die beim solaren Laden von Elektrofahrzeugen eine zentrale Rolle spielen. Hier steht besonders die Frage im Vordergrund, wie ein solarer Überschuss möglichst gut in ein Elektrofahrzeug eingespeichert wird, und wie bei kleinen Leistungen zwischen dem ein- und dreiphasigen Betrieb umgeschaltet werden kann.

HTW Berlin: neuer Solarrechner für Haushalte mit Wärmepumpe und E-Auto

Die im Projekt entwickelten Tests betrachteten den Stromfluss zwischen Photovoltaikanlage, Haushalt, Stromnetz und Elektrofahrzeug. Die Forschenden maßen, welchen erlaubten maximal verfügbaren Ladestrom die Wallbox an das Fahrzeug kommunizierte. Über diesen Wert lässt sich die Stromaufnahme des Fahrzeuges entsprechend des solaren Angebots steuern. Der maximal verfügbare Strom ist dabei der Solarüberschuss, der nach Abzug des im Haushalt benötigten Stroms übrigbleibt.

Leistungsfluss in bidirektionalen Netzen

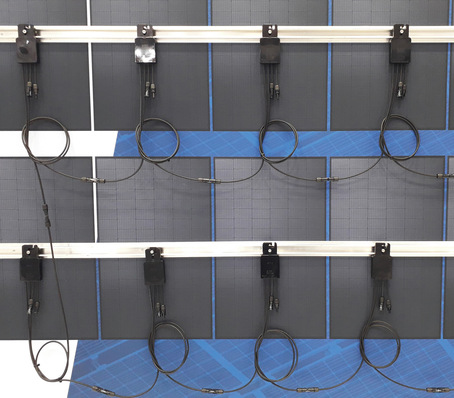

Das Energiemanagementsystem überwacht dabei über das Energy Meter den Netzanschluss und steuert über die Wallbox das E-Auto. Dafür kamen jedoch keine echten Stromer zum Einsatz, sondern ein digitaler Fahrzeug-Zwilling EV des Fraunhofer ISE, der das Verhalten von 5.000 verschiedenen E-Autos simuliert. Dies bietet den Vorteil, dass nach dem Ladetest für einen weiteren Test kein Fahrzeug leergefahren werden muss. Stattdessen wird der Leistungsfluss mit bidirektionalen Netzteilen emuliert. Weiterer Vorteil: die Einflüsse verschiedener Laderegler im Fahrzeug sind eliminiert.

Heimspeicher: HTW Berlin startet Initiative für prognosebasiertes Laden

Das Team hat das Reaktionsverhalten der Wallbox in spezifischen realitätsnahen Situationen getestet, wie dem Standby-Modus und verschieden großen Sprüngen in der Leistung der Solaranlage. Eine schnelle Regelgeschwindigkeit bei hoher Regelgüte sei entscheidend für das solargesteuerte Laden. „Im praktischen Betrieb bedeutet dies, dass die Steuerung durch die Wallbox dem solaren Überschuss möglichst gut folgt“, erklärt Bernhard Wille-Haussmann, Projektleiter der Wallbox-Inspektion.

HTW Berlin ermittelt Score für Wallboxen

Die getesteten Wallboxen reagierten unterschiedlich schnell auf Änderungen im Solarstromangebot: während einige instantan die Ladeleistung anpassten, wiesen andere eine Verzögerung von bis zu 90 Sekunden auf. Auch im Standby-Betrieb zeigten die Geräte unterschiedliches Verhalten: einige gehen dabei in einen reduzierten Betrieb (Deep Standby), um Strom zu sparen. Es hat sich gezeigt, dass bei vielen Wallboxen für eine gute Regelqualität das Energiemanagementsystem angepasst werden muss.

DGS und HTW bauen Plattform für Fachwissen aus

Auf Basis der Messergebnisse erstellt die HTW Berlin einen Score, der die Qualitätsunterschiede zwischen den Produkten quantifiziert. Grundlage hierfür sind Simulationsrechnungen, die auf Messungen gemäß Testleitfaden basieren. Dies soll für Verbraucher die Transparenz im Markt erhöhen und einen Qualitätsstandard für die Industrie etablieren. (nhp)